Von Sebastian Schoepp (*)

Buenos Aires / München – Das Tageblatt kam mir vor wie ein besonders stark angestaubtes Relikt der Einwanderungsgeschichte Argentiniens, doch auch ein besonders wichtiges. Erst nach und nach setzte ich mir ein Bild zusammen, aus Gesprächen, aus alten Briefen und aus Artikeln, die ich fand, weil man mir erlaubte, nachts im Archiv die alten Bände zu lesen, von 1933 bis 1945. Sie waren in ihrer Gesamtheit nur hier zu finden, denn während der NS-Zeit war die Einfuhr des Argentinischen Tageblatts nach Deutschland verboten. Ich war so ziemlich der erste, der alle Bände las, und ich brauchte sechs Monate dafür, transkribierte mit der Hand, was mir interessant erschien. Das Thema für meine Magisterarbeit hatte ich damit: „Das Argentinische Tageblatt – ein Forum der antinationalsozialistischen Emigration“, denn das war es gewesen: ein Zufluchtsort und eine geistige Heimat für geflohene Menschen aus Deutschland, die Hitlers Verfolgung entkommen waren. Sie hatten aus der behäbigen Vereinszeitung ein Weltblatt gemacht, das Berichte von Emigranten rund um den Globus druckte.

Von Stefan Zweig, Thomas Mann bis zu Albert Einstein

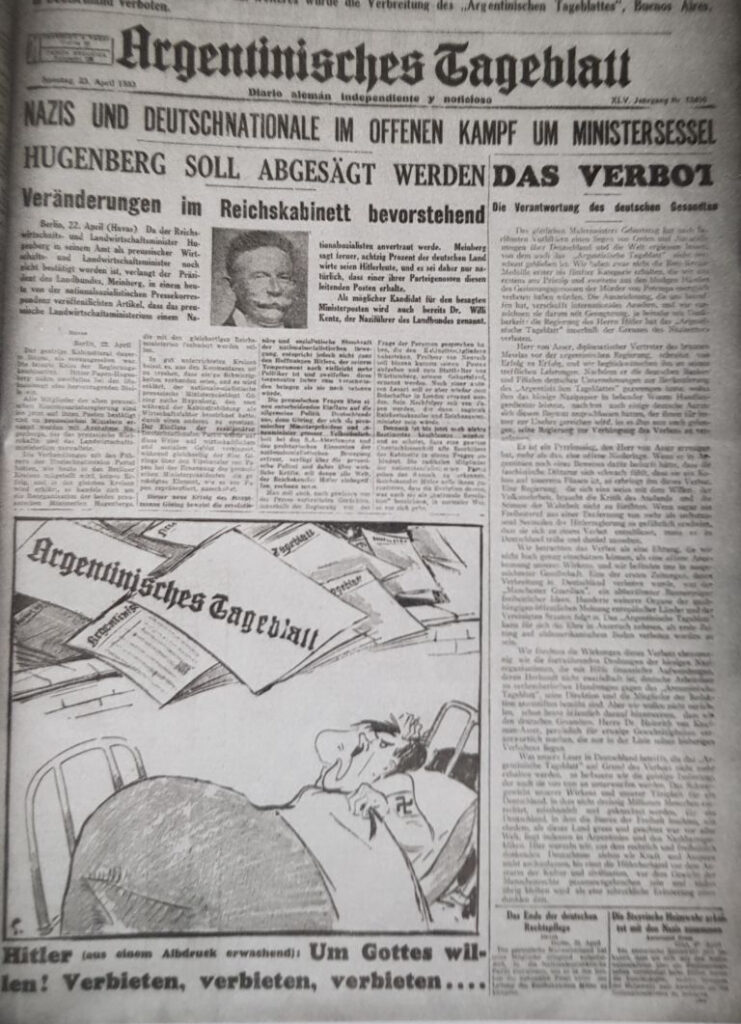

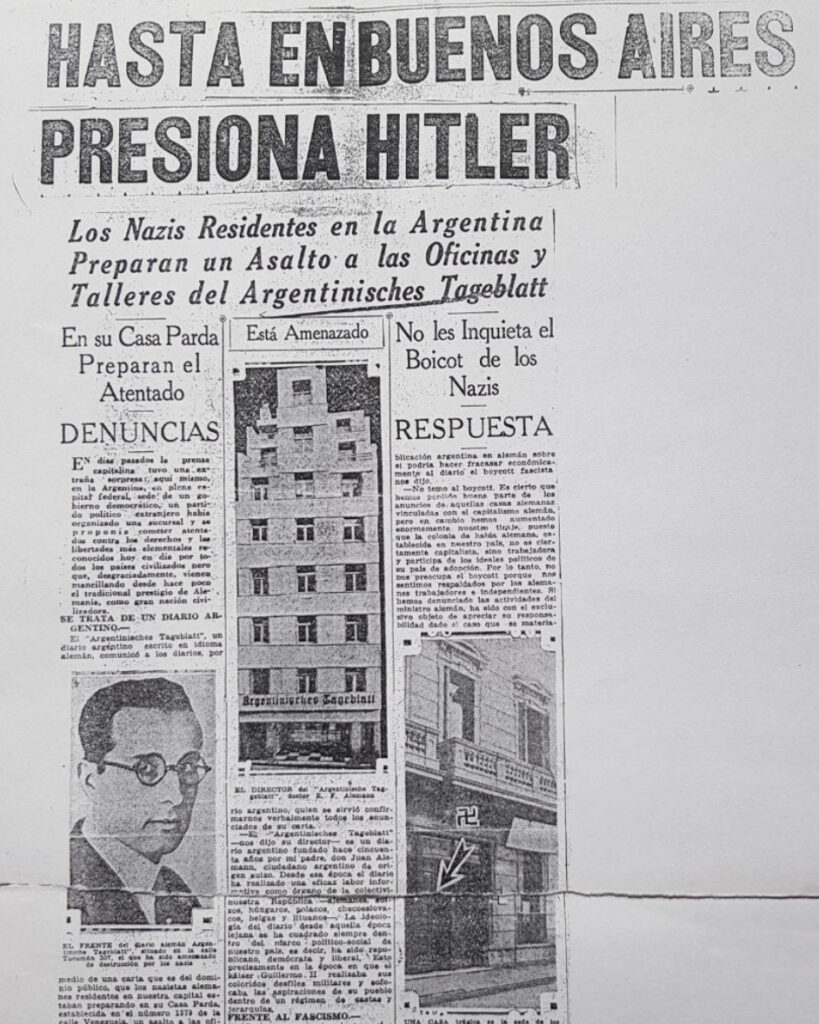

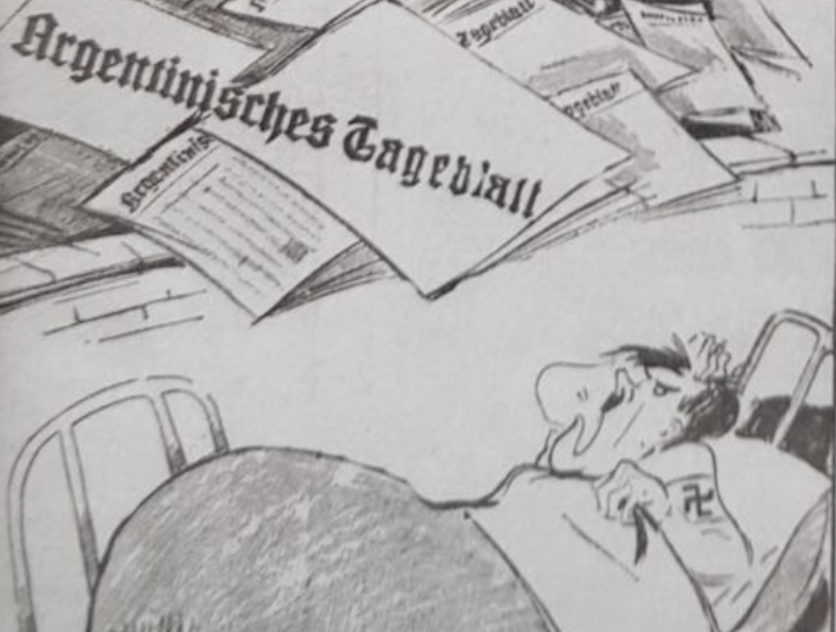

Dass das Tageblatt dem Nazismus, anders als andere auslandsdeutsche Blätter widerstand, hatte mit seiner Gründungsgeschichte zu tun. Der Schweizer Emigrant Johann Allemann (damals noch mir Doppel-l geschrieben) hatte es 1889 gegründet um, wie es im Zeitungskopf hieß, „mit echtem Freisinn und unerschütterlicher Überzeugungstreue die Deutschsprechenden im Lande auf den Weg des Fortschritts und der Freiheitsliebe zu führen“. Die Alemanns waren auf Einladung des Präsidenten Sarmiento in das menschenleere Land gekommen, dessen Devise lautete: gobernar es poblar, regieren heißt bevölkern. Als Schweizer Gründung erwies sich das Tageblatt als immun gegen den NS-Virus, der in den 1920er Jahren begann, sich von Deutschland aus in Argentinien zu verbreiten. Mit ihrer Parteinahme gegen den Nationalsozialismus gerieten Herausgeber Ernesto Alemann, Enkel des Gründers Johann, und seine Redakteure 1933 in erbitterten Gegensatz zur Mehrheit der sogenannten „deutschen Kolonie”, die zu diesem Zeitpunkt etwa eine Viertelmillion Menschen zählte und die sich größtenteils widerstandslos unter dem Hakenkreuz gleichschalten ließ. Die Niederlassungen deutscher Konzerne boykottierten die Zeitung, die reichsdeutschen Redakteure wurden ausgebürgert. NS-Sympathisanten versuchten, es durch Bombenattentate und Überfälle mundtot zu machen. Von der deutschen Gesandtschaft in Buenos Aires wurde das Haus Alemann mit Prozessen und Intrigen verfolgt.

Zum natürlichen Verbündeten wurde das Tageblatt jedoch für die Emigranten, von denen von 1933 bis 1945 fast 50.000 in Argentinien Zuflucht fanden. Zur Feier des 50jährigen Bestehens 1939 gratulierte dem Tageblatt so ziemlich alles, was in der Emigration Rang und Namen hatte: Stefan Zweig, die Gebrüder Mann, Lion Feuchtwanger, Albert Einstein, Sigmund Freud, Oskar Maria Graf schickten Telegramme. Stefan Heym, damals Redakteur des „Deutschen Volksechos” in New York, schrieb: „So sonderbar es klingen mag – wir in New York beneiden Sie in Argentinien um das Argentinische Tageblatt, denn Sie haben es geschafft, im Kampf für die Demokratie und gegen den Nazismus eine wirkliche deutsche Tageszeitung aufzubauen und zu erhalten (…).”

Seelennahrung, Hoffnung, Stolz

Immer wieder stieß ich im Archiv auf Leserbriefe wie diesen: „Heute ist der Tag gekommen, an dem wir Ihnen (…) sagen wollen, wie dankbar wir Ihnen sind. Keiner derer, die hier ankamen, fast ohne Mittel, wird vergessen, als er zum ersten Mal irgendwo das Argentinische Tageblatt in die Hand bekam. So etwas gab es also doch noch, es wurden noch flammende Proteste gegen die Barbarei geschrieben, es gab noch Verteidiger, die in Wort und Schrift auftraten, das zu bekämpfen, was sich erfrechte, unter dem Mantel einer ,neuen Ordnung’ uns mit Stumpf und Stiel auszurotten. Sie war unsere Seelennahrung, unsere Hoffnung, unser Stolz.“ Jetzt verstand ich, warum so viele Nachkommen von Emigranten das Tageblatt abonnierten, obwohl sie es gar nicht mehr lesen konnten. „Wir machen das, weil die Zeitung unseren Eltern so viel bedeutet hat“, sagte mir ein Argentinier jüdischer Herkunft.

Doch die Alemanns beschränkten sich nicht auf das Zeitungmachen: Als Reaktion auf die Gleichschaltung der deutschen Vereine trug Ernesto Alemann 1934 maßgeblich zur Gründung der „Pestalozzi-Schule” bei, die heute noch in Buenos Aires existiert; zugleich war er beteiligt an der Schaffung der „Freien Deutschen Bühne” und bot der Exilorganisation „Das Andere Deutschland“ eine Heimstatt.

Um meine Recherchen mit Fakten zu untermauern, ging ich in die Argentinische Nationalbibliothek, die einst unter Leitung des großen Jorge Luis Borges gestanden hatte. Es gab dort die üblichen Kästen mit Karteikarten. Leider waren die Kennungen von tausend fettigen Daumen praktisch ausgewischt und kaum noch oder gar nicht lesbar. Meist musste man deshalb am Ausgabeschalter die Auskunft entgegennehmen: „Fijese, el libro no se encuentra. Stellen Sie sich vor, das Buch ist nicht aufzufinden.“ Die Bibliothek war, abgesehen von einem Handapparat, praktisch unbenutzbar. Die Logik ihrer Ordnung hatte der fast blinde Borges mit ins Grab genommen. Ich musste an den Film „Der Name der Rose“ denken. Dort wachte ein blinder Jorge de Burgos über eine Klosterbibliothek, deren Systematik nur er verstand – war Jorge de Burgos eine Parodie Umberto Ecos auf Jorge Luis Borges? Klar war jedenfalls, dass ich in diesem borgesianischen Labyrinth nicht weit kam. Also erschloss ich mir eine bessere Quelle – Menschen. 1990 waren viele der Emigranten, die Deutschland in der NS-Zeit als junge Erwachsene verlassen hatten, noch am Leben. Als ersten befragte ich natürlich Gorlinsky, den ich täglich in der Redaktion vor mir hatte. Er sagte: „Sie können sich nicht vorstellen, was das für uns bedeutete, hier am anderen Ende der Welt eine Zeitung vorzufinden, die in unserem Sinne schrieb.“ Er hatte Berlin 1933 als 18-Jähriger verlassen müssen und war in Lateinamerika mit zehn Mark in der Tasche von Bord eines Dampfers gestiegen, das war alles, was jüdische Auswanderer mitnehmen durften. Er fing als Korrektor beim Tageblatt an, wurde danach Chefredakteur und war mit der Zeitung alt geworden.

Zeitzeugen der Unbeugsamkeit

Ähnliches galt für Werner Finkelstein, der parallel das Semanario Israelita herausgab, und meine anderen Redaktionskollegen, Marion Kaufmann, Franz J. Blum, Erico Wolf, Walter Rosenberg, Günther G. Apt. Mit Rosenberg ging ich Asado essen, doch ich kam kaum zum Kauen, weil mir der Mund offenstand, als ich hörte, wie er als 16-Jähriger 1937 nach Buenos Aires gelangt war: Über Moskau und Wladiwostok mit dem Zug, dann über den Pazifik mit dem Schiff nach Peru – und schließlich über die Anden nach Argentinien. Rosenberg war in Deutschland Organist gewesen. „Ich sprach beim Tageblatt vor, Alemann sagte: Na, wenn Sie Orgel spielen können, dann können Sie ja auch eine Linotype bedienen.“ Das war eine Maschine mit Tastatur für den Bleisatz. Alemann habe viel für die Emigration getan, sagte Rosenberg, aber die Arbeit bei ihm sei eine „Schinderei“ gewesen. In der Druckerei wurde Akkord gearbeitet, der Lohn war karg.

Ich lernte die noch immer streitbare Kommunistin Dorothea Jackisch kennen, und Maria O. Herzfeld, eine lebenslustige Dame mit über 90, die von den schneidigen polnischen Offizieren an Bord des Auswanderungsschiffs schwärmte, die sie bei der Überfahrt kennengelernt hatte. Günter G. Apt berichtete mir, dass er ein paarmal in Berlin gewesen sei, sich dort aber nicht mehr zurechtfinde. „Zuhause bin ich eigentlich nur dazwischen, im Flugzeug.“

Mich beeindruckte die Lebenszugewandtheit und Zuversicht dieser Menschen, ihre Unbeugsamkeit, trotz allem. Sie hatten Schlimmstes erlebt, ihre Familien verloren, doch sie ließen sich nicht unterkriegen. Der Jüngste war Fabian Philipp, er kam erst nach dem Krieg nach Südamerika, war ein Wanderer zwischen den Welten. In Peru hatte er eine professionell gemachte wissenschaftliche Zeitschrift herausgegeben, von der er mir stolz zwei Exemplare schenkte. Er hatte eine Frau in Peru, die irgendwann nachkommen sollte, falls er sich ein größeres Zimmer würde leisten können, wonach es aber nicht aussah. Wir rauchten Jockey vom Kiosk an der Ecke, tranken Quilmes-Bier, diskutierten und plauderten, an Silvester hörten wir die Schiffe im Hafen feierlich tuten. (Ende Teil 2; der dritte und letzte Teil der Serie erscheint am Wochenende des 5. / 6. April)

(*) Sebastian Schoepp (1964) ist Journalist und Buchautor. Er hat in den Jahren 1990/91 beim Argentinischen Tageblatt volontiert. Danach war er knapp 30 Jahre für die Süddeutsche Zeitung tätig, zuletzt in der Redaktion Außenpolitik, wo er für Spanien und Lateinamerika zuständig war. Seit 2021 ist er freier Buchautor. Im Westend-Verlag (Frankfurt) sind unter anderem von ihm erschienen: “Das Ende der Einsamkeit: Was die Welt von Lateinamerika lernen kann“; “Mehr Süden wagen: Oder wie wir Europäer wieder zueinander finden“; „Seht zu wie ihr zurechtkommt: Abschied von der deutschen Kriegsgeneration”. Gerade ist sein neues Buch „Seelenpfade“ über das Wandern in Deutschland als ökologische Alternative zum Fernreisen herausgekommen. Sebastian Schoepp lebt bei München.

Hacé tu comentario