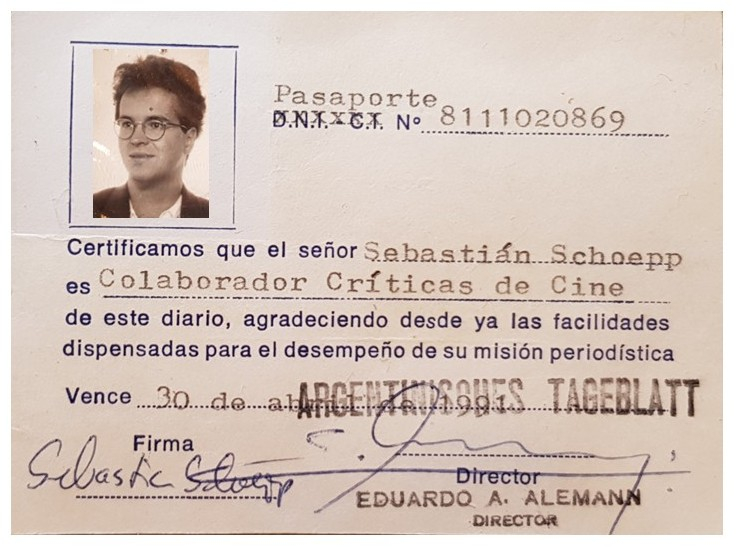

Von Sebastian Schoepp (*)

Buenos Aires / München – Nach einigen Monaten durfte ich nun neben Agenturmeldungen und Kinokritiken sogar Glossen und Leitartikel für das Tageblatt verfassen, in denen ich die innenpolitischen Verhältnisse und das Alltagsleben meines Gastlandes einer kritischen Betrachtung unterzog – die mir in der Rückschau manchmal etwas nassforsch vorkommt. Aber ich war eben jung und ehrgeizig. Alles in allem fühlte ich mich gut „angekommen“ in Argentinien. Doch es gab auch eine dunkle Seite, die ich zunächst nicht verstand.

Auf der Suche nach Quellen und Kontakten ging ich eines Tages zum Círculo de la Prensa, zum Presseklub, und stellte mich vor. Der offenbar peronistische Sekretär, der mich empfing, spuckte Gift und Galle.

„Bei den Alemanns arbeitest du, den Ausbeutern, na herzlichen Glückwunsch!“, beschied er mir. Roberto Alemann und sein Bruder Juan galten im Land als ausgewiesene Finanzexperten, und das hatten auch die Militärs mitgekriegt, die sich 1976 an die Macht putschten und ein totalitäres System errichteten, wie es selbst das diktaturerfahrene Argentinien noch nicht erlebt hatte. Roberto wurde Wirtschaftsminister unter General Galtieri, Juan Staatssekretär. Ich wusste in der Tat nicht recht, was ich davon halten sollte. Das alles stand für mich im krassen Widerspruch zur Familientradition: Wie konnten die Alemanns, die antifaschistischen Emigranten Zuflucht geboten hatten, mit einer Militärdiktatur gemeinsame Sache machen?

Doch das Ganze folgte einer inneren Logik, die ich erst nach und nach verstand. Das war vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die ich von meinem Aufenthalt in Argentinien mitnahm: dass manche Handlungen von Menschen nur aus ihrer Biografie heraus erklärbar sind; und dass es zum Leben manchmal dazugehört, Ambivalenzen zu ertragen, auch wenn sie zunächst unfassbar erscheinen.

Ambivalenzen, die unfassbar erscheinen

Der Grund für den Spagat lag weit zurück: Als nach einem Militärputsch 1943 nach und nach die Peronisten in Argentinien die Macht übernahmen, hieß es im Argentinischen Tageblatt, Hitler sei in Argentinien auferstanden. Sympathisanten der Achsenmächte gewannen die Oberhand. Erst auf massiven internationalen Druck, vor allem der USA, hin brach die Militärregierung im Frühjahr 1944 die Beziehungen zu den Achsenmächten ab. Als letztes Land überhaupt erklärte Argentinien Deutschland am 27. März 1945 den Krieg, nicht zuletzt, um sich einen Anteil an der Siegesbeute – sprich den deutschen Firmenniederlassungen im Lande – zu sichern.

Für viele Emigranten war Juan Domingo Peron ein „Faschistenschüler”. Tatsächlich ähnelte Perons Staatsaufbau, insbesondere die Presselenkung, stark dem System, das Mussolini in Italien errichtet hatte. Peron war in den 1930er Jahren im faschistischen Italien Militärattaché gewesen und hatte sich dort wohl einiges abgeschaut. Auch Meldungen über ankommende deutsche U-Boote, offenbar mit NS-Größen an Bord, tauchten nun hie und da im Tageblatt auf, allerdings gut versteckt. Trotz aller Vorsicht mit der Zensur wurde das Tageblatt zwischen 1943 und 1945 dreimal verboten. Ernesto Alemann hegte keine Zweifel, wer dahinter steckte: „Ich war überzeugt, dass die Militärregierung auf nazistische Einflüsterungen hin dem Argentinischen Tageblatt den Lebensfaden abschneiden wollte“, schrieb er in seinen Erinnerungen.

Auch wirtschaftspolitisch geriet das Tageblatt in Konflikt mit den Peronisten. Als Präsident führte Peron erstmals ein Sozialsystem in Argentinien ein, die Arbeiter, die bis dahin kaum politisch repräsentiert waren, wurden nun eine Macht. Betriebe wie der der Alemanns wurden bestreikt, „und streikende Arbeiter pflegte ich zu entlassen“, schrieb Alemann später. Durch ein wochenlanges Verbot wurde das Unternehmen fast in den Bankrott getrieben. Perons Sturz 1955 vereitelte das.

Die “Wiederherstellung der Ordnung”

Von da an galt im Haus Alemann: Wer immer die Peronisten in Schach hielt, war ihr Verbündeter. So war es auch 1976, als eine Junta Perons Witwe Isabel -genannt “Isabelita”- als Präsidentin stürzte. Zuvor hatte es bürgerkriegsähnliche Unruhen gegeben, und ein nicht unwesentlicher Teil des Bürgertums begrüßte anfangs die „Wiederherstellung der Ordnung“, wie es hieß – so die Alemanns, aber auch der Schriftsteller Borges und die Herausgeber der großen Zeitungen Clarín und La Nación. Das könne man nur verstehen, wenn man die Verhältnisse vorher erlebt habe, teilten mir meine Redaktionskollegen auf Nachfrage hin mit.

Es war ein Geschäft auf Gegenseitigkeit: Die Generäle holten die Alemanns als ziviles Feigenblatt in die Regierung, sie waren beim Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank hochangesehen, vor allem Roberto kannte sich aus in den USA, er war in den 1960er Jahren Botschafter in Washington gewesen. Die Gebrüder Alemann wiederum sahen die Militärdiktatur als geeignetes Vehikel an, ultraliberale Wirtschaftsreformen durchzusetzen – ähnlich wie es unter Augusto Pinochet im Nachbarland Chile geschah.

Das war noch nicht lange her, als ich 1990 in Argentinien ankam. Welches Gewicht der Name Alemann besaß, merkte ich beim Geldwechseln. Bei meiner Ankunft bekam ich für einen Dollar 5 000 Australes. Danach sackte die Währung in rasendem Tempo ab. Die Gerüchte, Roberto Alemanns erneute Berufung zum Minister stehe bevor, stoppte kurz die Talfahrt. Als ich vor der Wechselstube stand und Dollars tauschen wollte, kam jedoch die Nachricht, Alemann habe den Ministerposten abgelehnt. Er fühle sich zu alt dafür. Es war sein letzter Eingriff in die argentinische Politik – mit spürbaren Folgen. Der Kurs rutschte binnen Minuten dramatisch ab, ein Dollar kostete nun plötzlich 9000 Australes. Ich tauschte und rannte in den Supermarkt – doch ich war zu langsam. Die Kassiererinnen, das Radio am Ohr, hatten die Preise schon angepasst.

Schlimmer als die Inflation

Doch die Hyperinflation war nicht das Ärgste. An einem Dezembermorgen 1990 weckte mich das Geräusch von Gewehrfeuer auf der Straße. Aus der Ferne klang es wie ein Feuerwerk. In der Redaktion erwarteten mich die Kollegen mit sarkastischem Grinsen. „Was sagen Sie nun? Wir bieten Ihnen hier alles, sogar einen Putsch“, sagte Chefredakteur Gorlinsky säuerlich, schob aber gleich nach: „Keine Sorge wir haben hier viele Putsche erlebt – das ist kein richtiger.“ Tatsächlich war der Spuk nach einem Tag vorbei.

Am Ende meines Volontariats bescheinigte man mir im Zeugnis das Talent für „scharfsinnige Analysen“. So war die Zeit beim Tageblatt eine gute Ertüchtigung für spätere Aufgaben und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich Jahre später bei einer großen deutschen Tageszeitung in der außenpolitischen Redaktion Verantwortlicher für Lateinamerika wurde.

Von Dr. Roberto bekam ich am Ende sogar einen Scheck des Banco Alemán Transatlántico überreicht für meine Beiträge. Stolz ging ich damit nach meiner Rückkehr zur örtlichen Kreissparkasse, wo der Kassier ihn einlöste. So einen habe er noch nie in der Hand gehabt, sagte er. Danach schrieb ich meine Magisterarbeit und ein Buch über die Geschichte des Tageblatts von 1933 bis 1945, das längst vergriffen ist, und zu meiner großen Überraschung bisher so ziemlich das einzige geblieben ist zu dem Thema. Es steht in vielen wissenschaftlichen Bibliotheken – und sogar das United States Holocaust Memorial Museum in Washington hat eine Ausgabe. Mit einer Prognose sollte ich allerdings Unrecht behalten. Ich schrieb damals, dass das Tageblatt wohl keine große Zukunft habe, nicht ahnend, dass ich 35 Jahre später nochmal Gelegenheit bekommen würde, auf meine Zeit dort zurückzublicken – und zwar im Argentinischen Tageblatt selbst!

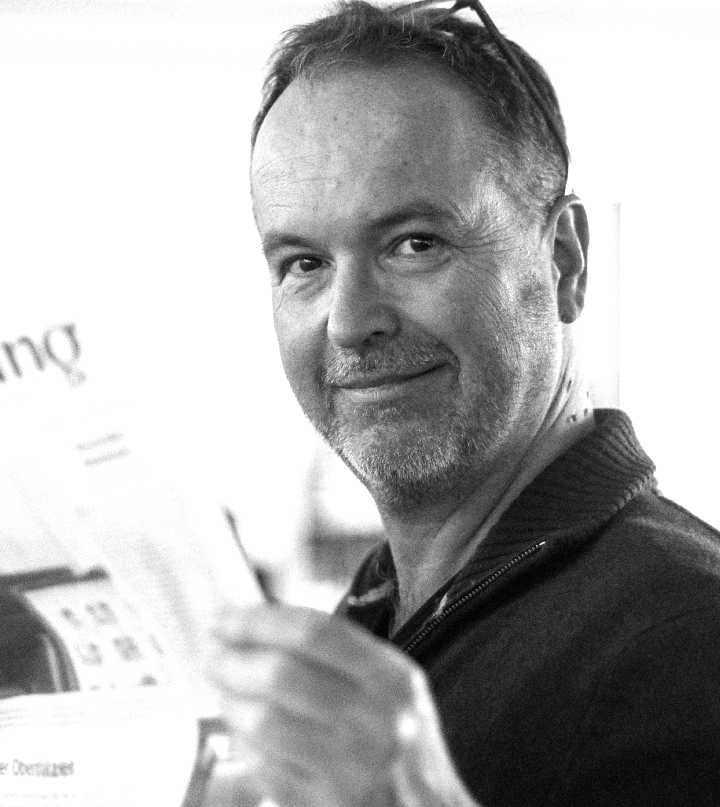

(*) Sebastian Schoepp (1964) ist Journalist und Buchautor. Er hat in den Jahren 1990/91 beim Argentinischen Tageblatt volontiert. Danach war er knapp 30 Jahre für die Süddeutsche Zeitung tätig, zuletzt in der Redaktion Außenpolitik, wo er für Spanien und Lateinamerika zuständig war. Seit 2021 ist er freier Buchautor. Im Westend-Verlag (Frankfurt) sind unter anderem von ihm erschienen: “Das Ende der Einsamkeit: Was die Welt von Lateinamerika lernen kann“; “Mehr Süden wagen: Oder wie wir Europäer wieder zueinander finden“; „Seht zu wie ihr zurechtkommt: Abschied von der deutschen Kriegsgeneration”. Gerade ist sein neues Buch „Seelenpfade“ über das Wandern in Deutschland als ökologische Alternative zum Fernreisen herausgekommen. Sebastian Schoepp lebt bei München.

Hacé tu comentario