Von Sebastian Schoepp (*)

Buenos Aires / München – Von der Druckerei klang leise das Geräusch der stampfenden Maschinen hinauf in meine Wohnung und unterlegte die Musik im Radio wie eine Rhythmusmaschine, die schleppend einen falschen Takt schlug. Der Sender FM Tango spielte „Buenos Aires hora cero“: Stunde null, das passte ganz gut zu der Lebenssituation, in die ich mich hier begeben hatte. Ich brach den letzten Eisbatzen aus dem Kühlschrank und legte ihn auf das Fenstersims. In der Januarhitze löste sich Tropfen um Tropfen aus der Masse, sie fielen sechs Stockwerke weit nach unten und platschten auf das Dach der Druckerei. Apagones, Stromausfälle waren an der Tagesordnung, und ein abtauender Kühlschrank war dabei noch das geringere Problem. Als der Strom wiederkam, nahm ich den Aufzug, um zur Redaktion hinunterzufahren, die im Erdgeschoss logierte. Mit einem lauten metallischen Seufzer blieb er stecken. Mein Nachbar und Kollege Fabian Philipp, der schlauerweise die Treppe genommen hatte, hörte meine Hilferufe, eilte herbei, kniete sich auf den Boden, fingerte nach dem Hebel der Verriegelung und schob die Gittertür des schmiedeeisernen Käfigs beiseite. Dann streckte er die Hand aus und wuchtete mich aus der Kabine.

“Sie machen den Kohl!”

Ich wohnte Calle Tucuman Ecke 25 de Mayo, im alten Verlagsgebäude des Argentinischen Tageblatts, erbaut in den 1920er Jahren. Es hatte – wie die meisten Häuser im Zentrum – bessere Zeiten gesehen. Jetzt sollte es verkauft werden, die meisten Wohnungen standen leer. Doch für einen anspruchsarmen Volontär bot es noch eine Bleibe. Ich lief mit Fabian die Treppen hinab, gemeinsam betraten wir die Redaktion, um unseren Dienst anzutreten. Das bedeutete: Aus der Telexmaschine, die in einem separaten Raum ratterte, die Agentur-Meldungen herauszufischen und Zeitungsartikel daraus zu machen. In der anderen Ecke thronte Peter Gorlinsky, Chefredakteur und ehrfurchtsvoll „der Alte“ genannt, auf seinem Podest und erteilte in schnarrendem preußischen Befehlston Anordnungen, was zu tun sei. „Sie machen den Kohl!“, befahl er mir. Der Bundeskanzler hatte eine Rede zur deutschen Einigung gehalten, die mir läppisch erschien. Doch den Menschen, die hier Redaktionsdienst leisteten, bedeutete die Wiedervereinigung des Landes offenbar viel, das sie vor Jahrzehnten verjagt und vertrieben und ihre Familien ermordet hatte. Sie betrachten Deutschland trotz allem noch immer als geistige Heimat.

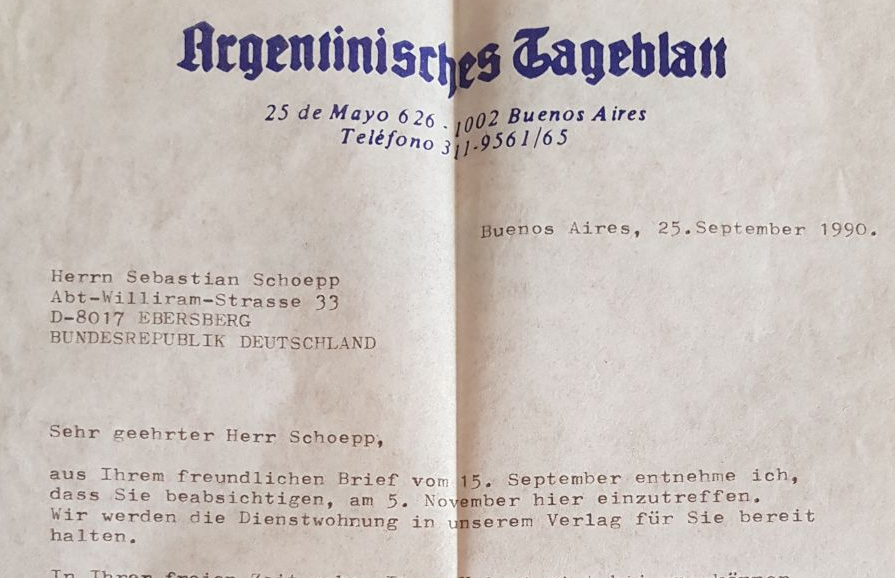

Als ich im November 1990 nach Buenos Aires aufbrach, um beim Argentinischen Tageblatt zu volontieren, hatte ich nur eine vage Ahnung, worauf ich mich einließ. Es gab kein Internet, man konnte nichts googlen. Auf das Blatt war ich aufmerksam geworden, weil ich im Münchner Institut für Zeitungswissenschaft, wo ich studierte, über einen mit Paketband verschnürte Stapel des Tageblatts gestolpert war. Ich blättere ein paar Ausgaben durch. Was war das denn? Eine deutsche Zeitung aus Buenos Aires? Und offensichtlich kein Nazi-Blatt. Ich wurde neugierig, zumal ich noch auf der Suche nach einem Thema für die Magisterarbeit war.

Also schrieb nach Buenos Aires und bewarb mich um ein Praktikum. Einige Wochen später erhielt ich eine Antwort auf bibelseitendünnem Luftpostpapier. Man heiße mich gerne als Volontär willkommen, bezahlen könne man leider nichts, aber ich könne im Verlagsgebäude wohnen. Gezeichnet: Roberto T. Aleman. Ich flog hin. Am Flughafen Ezeiza holte mich Libertad Aleman hab, eine Verwandte des Herausgebers, und brachte mich über eine holprige Autobahn voller Schlaglöcher ins Microcentro. Der Name überraschte mich, denn micro sah dieser von Hochhäusern zugestellte Distrikt nicht gerade aus. Verkehrsregeln, wie Rechts vor Links, schien es keine zu geben, an jeder Kreuzung wurde das Recht des Stärkeren neu ausgefochten. Die tropische Hitze klebte mir wie ein nasses Handtuch im Gesicht. So gelangte wir an die Ecke Tucuman und 25 de Mayo. Arge tinisches Tageblatt stand da zu lesen. Arbeiter waren damit befestigt, das heruntergefallene „n“ neu zu befestigen.

Lebende Zeitgeschichte und eine Wohnung ohne Klimanlage

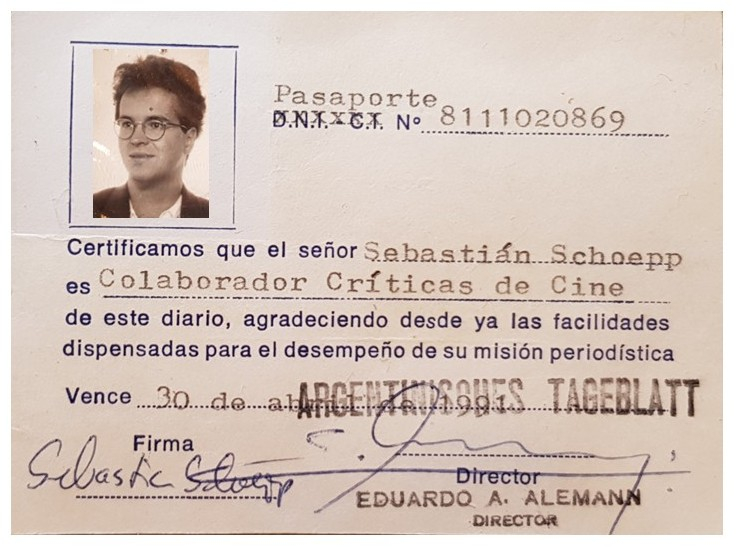

Roberto T. Aleman empfing mich in seinem holzgetäfelten, nüchternen Büro. Der Herausgeber hatte die strenge, etwas gönnerhafte Leutseligkeit, die ich später öfter an Diplomaten beobachten sollte; er strahlte eine hintergründige, leise, keinen Widerspruch duldende Autorität aus. Dr. Roberto, wie er von allen genannt wurde, führte mich in die Redaktion und stellte mir Peter Gorlinsky vor, meinen neuen Chef. Der war über 80, die anderen Redakteure sahen nicht viel jünger aus. Man wies mir einen Tisch mit einer mechanischen Olivetti-Schreibmaschine zu, deren Tasten so schwergängig waren, dass ich mir in den ersten Tagen beim Tippen eine Nagelbettentzündung holte. Eine Klimaanlage kühlte den Raum auf gefühlte 15 Grad herunter – solange es Strom gab. Ich bekam ein credencial, der Hausmeister zeigte mir die Wohnung, ein staubiges Loch heiß, aber immerhin mit Tageslicht. Dass unter den Schränken riesige Kakerlaken wohnten, lernte ich in der ersten Nacht.

Das Tageblatt, das längst eine Wochenzeitung war, wirkte so altersschwach wie das Gebäude, in dem es redigiert und gedruckt wurde. Die Zeitung kam mir vor wie ein Durcheinander aus hölzern übersetzten Agenturmeldungen und Mitteilungen deutschsprachiger Vereine. Dazwischen standen Meinungsbeiträge von Gorlinksy und Alemann zu Problemen, die mir als deutschem Wohlstandskind gänzlich neu waren: Hyperinflation, Wirtschaftskrise, Putschgerüchte. Belgrano-Deutsch nannte man den Jargon der Einwanderer – nach dem Viertel, in dem die meisten von ihnen wohnten. Hier, im Argentinischen Tageblatt, war es noch lebendig. Man deutschte gerne spanische Wörter ein, sagte „kobrieren“ für „den Lohn kassieren“ von Spanisch cobrar, oder „präpotent“ statt „arrogant“ und „Protestanten“ statt „Demonstranten“. Der Umbruch erfüllte nicht die Mindestanforderungen an modernes Layout, Artikel begannen auf einer Seite, die Fortsetzung musste man auf der nächsten Seite unter einem Wust von Meldungen und Kurznachrichten suchen.

Paris, Wien und Warschau am Silberfluss

Gearbeitet wurde von Montag bis Freitag von drei bis sechs, den Rest der Zeit könne ich tun und lassen, was ich wolle, teilte man mir mit. Also fuhr ich vormittags mit den knallbunten Hundeschnauzen-Bussen, den Colectivos, von einem Ende zum anderen der Stadt, was Stunden in Anspruch nehmen konnte. Zehn Millionen Einwohner, das war schon was. Buenos Aires glich zu jener Zeit der Kulisse eines längst abgesetzten Theaterstücks. Architektonische Elemente der Alten Welt verschmolzen hier zu einem neuen, verwirrend bunten Etwas, das mit Hilfe wohlgesinnter – oder tückischer, man weiß es nicht – Winde zu einem Ganzen zusammengefügt worden war. Im Zentrum standen graue Bürotürme im klotzigen Stil der Perón-Jahre neben verschnörkelten Gründerzeithäusern, die einen Hauch von Paris oder Madrid verströmten. Schmuckstücke, Bilder, Reminiszenzen, Kitsch, Souvenirs und Leckereien türmten sich hinter den fleckigen Schaufenstern auf. Die zerschlissenen Ledergarnituren der Cafés, die aus Wien oder Warschau oder sonst woher mitgebrachten Art-déco-Lampen, die Grammophone in San Telmo, die bunten, aus Schiffsplanken zusammengenagelten Bretterbuden des Matrosenviertels Caminito, die ständig kreisenden Ventilatoren: Alles wirkte rückwärts, nach Übersee gewandt. Ich saß mittendrin in diesem südamerikanischen Trödelladen und war begeistert. (Ende Teil 1; der Fortsetzung erscheint am Wochenende des 29. / 30. März)

(*) Sebastian Schoepp (1964) ist Journalist und Buchautor. Er hat in den Jahren 1990/91 beim Argentinischen Tageblatt volontiert. Danach war er knapp 30 Jahre für die Süddeutsche Zeitung tätig, zuletzt in der Redaktion Außenpolitik, wo er für Spanien und Lateinamerika zuständig war. Seit 2021 ist er freier Buchautor. Im Westend-Verlag (Frankfurt) sind unter anderem von ihm erschienen: “Das Ende der Einsamkeit: Was die Welt von Lateinamerika lernen kann“; “Mehr Süden wagen: Oder wie wir Europäer wieder zueinander finden“; „Seht zu wie ihr zurechtkommt: Abschied von der deutschen Kriegsgeneration”. Gerade ist sein neues Buch „Seelenpfade“ über das Wandern in Deutschland als ökologische Alternative zum Fernreisen herausgekommen. Sebastian Schoepp lebt bei München.

Hacé tu comentario